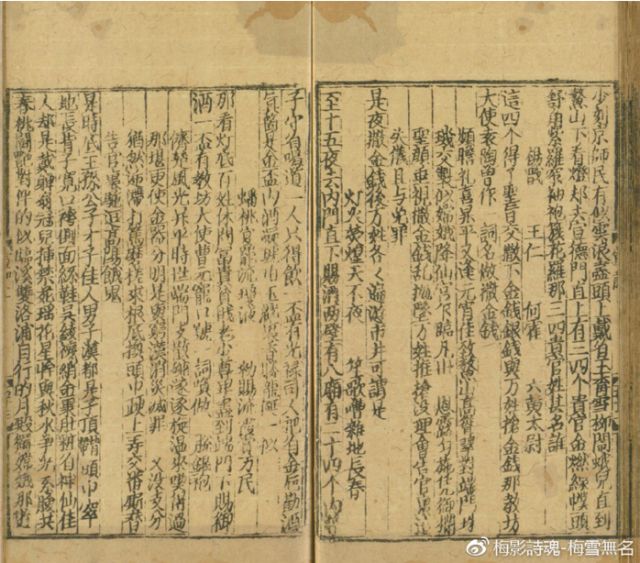

在我釐清概念时候,受到最多的启发就是豆瓣上莫函前辈的两篇文:

对“褙子”的一点看法

https://www.douban.com/note/297631644/

一头雾水的“背子”

https://www.douban.com/note/515012270/

还有觞深之渊前辈整理的文献

古人关于背子(褙子)的文献和脑洞

https://tieba.baidu.com/p/3625082387?red_tag=1169517181

真的非常感谢前人的种树!!

那篇文章我只是帮忙配图,也没有细究理论的依据,后来仔细爬梳了前人的讨论以及报告资料,而有不少启发,也和无劫缘多番讨论,最终将褙子的定义修正为: 「应长至足踝」,至于未过膝的衣物则是为衫子、袄子,过膝的是长衫、长袄。

1、 褙子的等级:男装褙子为便服,女装褙子为常礼服

2、 褙子的标准样貌:袖大于衫、长与裙齐,腋下垂带而不用

3、 褙子的领襟形式,这点存疑。

以下依序论说。

叶梦得生于北宋神宗熙宁10年,卒于南宋高宗绍兴18年(1077年~1148年),其云祖父时背子尚未流行。其认为男服背子从武士服半臂而来,本来是不合礼制的,但是后来大家渐服背子,大观间犹「冠帽用背子」,现在连这个戴冠的习俗都没有了。而此时背子应该已不是半臂的长度,而是长袖。

南宋.谢维新《古今合璧事类备要》有类似记载,应自《石林防语》出,但其云:「背子,本半臂,武士服。古礼士人只系勒帛,盖有垂绅之意,后有勒帛不便于摺笏,故稍易背子。然须用上襟掖下与背皆垂带,大观间未之有改,近背子又引为长袖,与半臂制已不同,士人而衣武士服,恬不为异流,俗使然乎?」其语意似指,大观间士人所服之背子仍如半臂这种短袖的衣物。

穿背子服三年之丧,在南宋也有记载,《宋史》:「孝宗居忧,再定三年之制。……三年之内,禁中常服布巾、布衫、布背子。」是为守三年之丧时的禁中常服。

至于皇帝日常穿著,《宋史‧服舆志》记载宁宗嘉定四年的讲筵之制:「后殿早讲,皇帝服帽、红袍、玉束带,讲读官公服繫鞋;晚讲,皇帝服头巾、背子,讲官易便服。」可知褙子至南宋时的流行,皇帝也当便服穿著。

这在《朱子语类》中也可以看到相关记载:「见说国初之时,至尊常时禁中,常只裹帽著背子,不知是如何。又见前辈说,前辈子弟,平时家居,皆裹帽著背,不裹帽便为非礼。出门皆须且冠带。今皆失了。从来人主常朝,君臣皆公服。孝宗简便,平时著背;常朝引见臣下,只是叙衫。今遂以为常。如讲筵早朝是公服,晚朝亦是叙衫。」本来常朝皆须穿公服,后来孝宗开的例子,平时著背子。

凉衫其实也不是很正式,《宋史‧服舆志》记载:「凉衫。其制如紫衫,亦曰白衫。乾道初,礼部侍郎王曮奏:『窃见近日士大夫皆服凉衫,甚非美观,而以交际、居官、临民,纯素可憎,有似凶服。陛下方奉两宫,所宜革之。且紫衫之设以从戎,故为之禁,而人情趋简便,靡而至此。文武并用,本不偏废,朝章之外,宜有便衣,仍存紫衫,未害大体。』于是禁服白衫,除乘马道涂许服外,馀不得服。若便服,许用紫衫。自后,凉衫祗用为凶服矣。」

一样是《宋史‧服舆志》提到:「渡江以来,士大夫始衣紫窄衫,上下如一。」紫衫为戎服,称为「紫窄衫」,绍兴26年废止,于是士大夫改服凉衫,凉衫形制如紫衫,只是颜色是白的,又称白衫。乾道初,凉衫被批评有似凶服,但是大家贪图方便,禁止不了,建议便服仍存紫衫。凉衫除了在路上骑马可以穿之外,其他时候不淮穿,后来,凉衫就只做凶服使用。

由这时间点推知,程端蒙提倡此建议的时间段,大概在绍兴26年到乾道初年,紫衫废止、凉衫取而代之,二者均为便服。而褙子在便服中,正式性比凉衫还要低。

方岳(1199~1262年),字巨山,生于南宋宁宗庆元5年,卒于理宗景定3年,绍定五年进士,淳右中,以工部郎官充任赵葵淮南幕中参议官,后调知南康军,《山房随笔》所载之事,应在淳右中。「席上太守及诸公祇服褙子,文龙以绿袍居座末。」邓文龙故意将托子弄到地上,席上诸公笑他失礼,他回应:「先生衩衣,学生落托。」聚会应当穿著正式服装,邓文龙著袍服,正式性高于褙子,学生落托既然被说失礼,那麽先生聚会时,穿著褙子这类两侧开衩的便服,也谈不上守礼。

依循男装褙子是便服的思维看来,这才能理解为什麽,《三才会图》会说:「褙子,即今之披风。」因为披风也是便服,二者别只是在于披风以半领为主,用繫带或玉花扣固定。《朱氏舜水谈绮》:「(披风)造衣帛及色与道服同,但披风对衿而无镶边……膺有纽扣,用玉作花样,或用小带亦可。」

褙子一词在明代笔记小说中,仍用来描述男装。《警世通言》以当代为背景故事中,描述一个苗大官人的打扮是:「背繫带砖项头巾,著斗花青罗褙子,腰繫袜头裆裤,脚穿时样丝鞋。」此处指的「斗花青罗褙子」,可能就是披风了。

而明代女装,后来也发展出披风,同样是便服。这发展脉络,应当就是继承了男服褙子到披风,都是便服的概念而来。

《格致镜原》引《中华古今注》即有「背子」的文献,载:「背子,隋大业末,炀帝宫人、百官母妻等,绯罗蹙金飞凤背子,以为朝服,及礼见宾客、舅姑之长服也。」

女装背子登上历史舞台的时候,就是做为朝服,礼见宾客的长服(常服)。这个礼服、常服的等级,在历史上其实没有很大的变动。最明确描述背子在女子服饰等级的是《宋史》:

《宋史》:「公主笄礼。年十五,虽未议下嫁,亦笄......其裙背、大袖长裙、褕翟之衣,各设于椸,陈下庭;冠笄、冠朵、九翬四凤冠,各置于盘,蒙以帕。」这冠礼设计,史载:「皇太子冠仪,嚐行于大中祥符之八年,徽宗亲製《冠礼沿革》十一卷,命仪礼局仿以编次。」这套制度,在大观二年(1108年)十一月颁行,褙子用在公主的笄礼一加。

同样记载晨昏定省,须穿背子的还有《宋会要辑稿.后妃》的纪录:「钦圣宪肃皇后……哲宗晨昏定省,乃必衣背子见之。一日,偶供不逮,止服常服,乃逊谢不已。或曰:『母见子何过恭?』后曰:『子虽幼,君也;母虽尊,以幔礼见君,可乎?』」

钦圣宪肃皇后为向太后(宋神宗皇后),在哲宗晨昏定省的时候,向太后一定要「衣背子见之」,如果只有穿「常服」,那麽她就会自责而请罪不已。有人认为母亲见自己的儿子,何必这麽恭谦,向太后却认为,即便哲宗年幼,依然是国君,不宜用轻慢的礼仪见国君。可见「背子」在当时的正式性,是高于常服的 。

同样是向太后的记载,李廌(1059年~1109年,仁宗嘉右4年-徽宗大观3年)《济南先生师友谈记》中记述「今年上元,吕丞相夫人禁中侍中侍宴」的情况,这显然是相当隆重的宴会,「独以上相之夫人,得奉觞进于二圣。馀执政命妇,则并立副阶上,北嚮罗拜。」

此时,「皇后、皇太后皆白角团冠,前后惟白玉龙簪而已。衣黄背子衣,无华彩。太妃及中宫皆镂金云月冠,前后亦白玉龙簪,而饰以北珠,衣红背子,皆以珠为饰。」这是上元节在皇宫内赐宴外命妇的景象,穿的还是褙子。

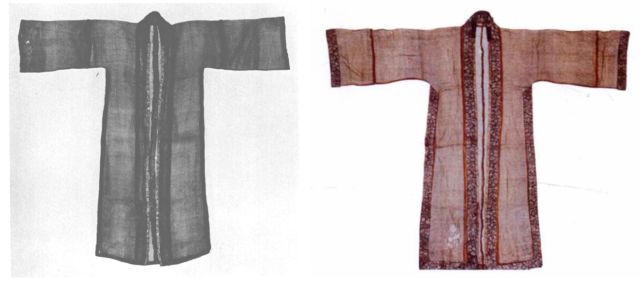

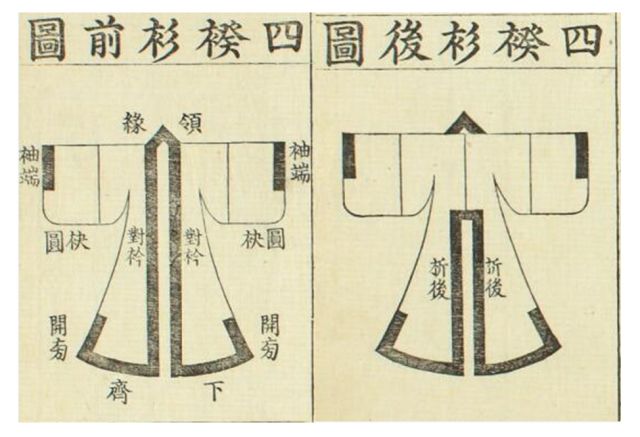

明承宋制,褙子也是作为礼服的面貌出现,但是在这裡的褙子,应当是作为大衫、霞帔的配套组合,衬于鞠衣之下,恰符合褙子从中单之制而来的概念。《明史.舆服志》言:「四䙆袄子,即褙子。」

而褙子作为礼服,在明代有详细的纹样绣花规定,当然霞帔、大袖衫、首饰各种都有详细规定,单就褙子上的纹样,整理如下:

一品、二品,霞帔、褙子,俱用深青色,褙子上施金綉云霞翟文

三品、四品,褙子上施金綉云霞孔雀文

五品,褙子上施云霞鸳鸯文

六品、七品,褙子上施云霞练鹊文

八品、九品,褙子上綉摘枝团花

《明史.舆服志》又记载:「内外官亲属冠服……品官祖母及母、与子孙同居亲弟侄妇女礼服,合以本官所居官职品级,通用漆纱珠翠庆云冠,本品衫,霞帔、褙子,缘襈袄裙……品官次妻,许用本品珠翠庆云冠、褙子为礼服。销金阔领、长袄长裙为常服。」官员正妻可用大衫霞帔,次妻礼服则单用褙子,无大衫霞帔。褙子不仅可与大衫搭配,也有单独作为礼服使用的。这个制度的设计,跟这与朱熹主张的:「妇人则假髻、大衣、长裙。……众妾则假紒、背子。」的概念是一致的。

然而《大明会典》则记载:「(洪武)五年、令凡民间妇人礼服、惟用紫染色絁。……凡女子在室者、服饰之制、皆作三小髻。金钗,珠头(上髟下巾)。窄袖褙子。」这段文献,有人主张是,将窄袖褙子制定为在室女子的礼服,也有认为是对在室女子日常服饰的规定,在此不深究。

因为在绝大多数的时候,女装褙子的隆重度,一直是不低的。

但现在往往会有一个错误印象,认为褙子只是日常穿著,这原因有三:

朱熹认为没问题的服饰,就是所谓的圣贤法服:「朝玄端,夕深衣」、「衣裳、佩玉」。然而现实是,朱熹批评的胡服们,才是当时服饰的主流。

所以这个「背子本婢妾之服」,放在这个语境来讲,就可以知道缘起不是重点,是朱熹看不惯大家都穿背子,而有此言。至于到底哪朝哪代的背子是婢妾之服,其实并不可考,也非宋朝的状况,更非女装褙子的等级。

论者还很喜欢引《东京梦华录》这条来认为,褙子之流行,下至三姑六婆也都日常穿著。其云:

明人熊龙峰有笔记小说〈苏长公章台柳传〉,写到苏东坡遇上章台柳这位妓女,席上戏言:「我今日出个题目与你做一篇,若做得好,纳了花冠褙子,便与你从良嫁人去,敢是我就娶了你。」不知是明朝人借用宋代背景而已,还是根据宋代笔记小说改编,无论如何,从这故事中,可以显见褙子的礼服性质。[3]

真正明确看到舆服制度鬆散,是南宋理宗朝的事情,耐得翁《都城纪胜》载:

但是要注意到,这是两个节庆:一个是寒食节,一个是中秋节,此时穿著大衣背子,其实是带有后世吉服性质的。[4]虽然开沽新酒的游街,但是这种滥用,明显有场合或节日,而非日常穿著。

《大明会典》又记载:「乐妓则戴明角冠、皂褙子。不许与庶民妻同。」这是延续元代的制度。参照明代顾起元(1565年-1628年)《客座赘语》所言:「(明)太祖立富乐院于干道桥……或令作匠穿甲,妓妇戴皂冠,身穿皂褙子,出入不许穿华丽衣服。」可见这个制度确实施行。

然而,这种是一种针对娼妓做的规定,限制其所服褙子的颜色,不宜与其他妇女的服装规定一併讨论。

据南宋谢维新《合璧事类》卷三十五《背子》条记载:「背子本半臂武士服。古礼士人只系勒帛,盖有垂绅之意,后有勒帛不便于搢笏,故稍易背子,然需用上襟、腋下与背皆垂带。」

因为《合璧事类》中有「腋下与背皆垂带」,所以黄能福书中云:「在腋下和背后缀有带子的样式」。陆游《老学庵笔记》言:「背子背及腋下,皆垂带。长老言,背子率以紫勒帛繫之,散腰则谓之不敬。至蔡太师为相,始去勒帛。」著褙子时本有勒帛,后去之,散腰穿著,也就形成了我们现在对宋制褙子的普遍印象。

岳珂《桯史》卷五「宣和服妖」条说:京城中「妇人便服不施衿纽,束身短制,谓之不制衿。始自宫掖,未几而通国皆服之」,这种便服不施衿纽的现象,被认为是服妖,而且影响力极大,没多久「通国皆服之」。而南宋女服可能承此风气,衣物不施衿纽,乃至连背子也不用繫带了。

虽然都是北宋末、南宋初的纪录,但是服妖现象,在黄昇墓的衣物中颇能体现。除了衣物不施繫带外,就连她的霞帔纹饰也是「服妖」。陆游《老学庵笔记》记:「靖康初,京师织帛及妇人首饰衣服,皆备四时。如节物则春幡球、竞渡、艾虎、云月之类,花则桃杏荷花菊花梅花,皆并为一景,谓之一年景。而靖康纪元,果止一年,盖服妖也。」黄昇墓出土的霞帔,上面所绣的花卉,正是「一年景」。[7]

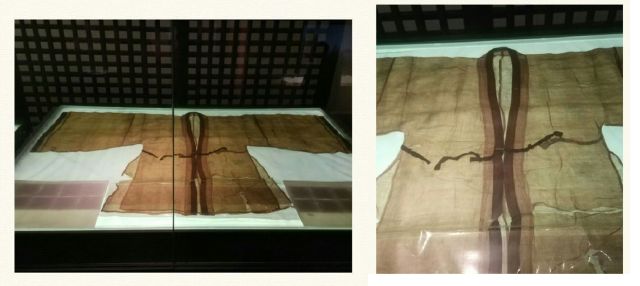

而黄昇墓的衣物,其实也呈现出衫袄与背子二分的现象,《福州南宋黄昇墓》[8]报告,在归类时早已呈现这几类衣物的不同,衣物表格分为:袍类、夹衣(袄子)、单衣(衫子)。袍类下分广袖袍(大衣)5件,衣长在115-122之间,窄袖袍(背子)4件,衣长分别是112、120、123、131。而夹衣单衣的长度,多在60-70公分,最长不过80公分,与背子有明显的差距。

另外,褙子和衫子除了型态上的差距,还有层次上的差异,褙子不单穿,必穿于衫袄之外,为第三层的衣物,所以黄昇墓出土褙子的胸宽平舖,在48-54之间,至于衫袄则多数在41-48之间。

试想一下,女装褙子作为礼服,裡头不穿衫袄,单一个抹胸,可有礼服的庄重性而言?另外在工艺上,背子也与衫袄不同,从黄昇墓报告中就可以看到这二者的差距:

而若黄昇墓的窄袖袍真的等于褙子,那麽女服褙子衣物长度应该是有个范围,大概在脚踝附近,露个裙边,或是完全覆盖裙子,都算在列。因为黄昇有160公分,而褙子长度与周瑀墓的差不多。

黄能福先生在《中华服饰七千年》书中,将全缘边,衣长93公分的直领对襟衣物称为「对襟旋袄」,而将领襟缘边,衣长到105公分的直领对襟衣物,称为「褙子」,其分类大抵就是依照其主张:「宋代女子所穿褙子,初期短小,后来加长,发展为袖大于衫、长与裙齐的标淮格式。」而来。

当然这8公分的衣长差距,尚感觉不足以展现出褙子与衫子的区别,周氏墓有出土120公分衣长的直领对襟衣物,现在于中国丝绸博物馆展出,那个应当才符合文献对于褙子的描述。

明承宋制,重订舆服制度,明代的命妇冠服,在《中东宫冠服》就提到,四䙆袄子又称褙子,深青色,窄袖,直领对襟(衣襟无中缝),穿著时以左襟向右掩,形成大襟右衽的效果。乍看之下形貌略异,其结构与宋制背子无二,只有交穿、对穿之别而已。

至于品官祖母及母等,则合以本官所居官职品级的服饰为礼服,包括ˋ:「本品衫,霞帔、褙子,缘襈袄裙。」而「品官次妻,许用本品珠翠庆云冠、褙子为礼服。销金阔领、长袄长裙为常服。」褙子在品官次妻的规定中,取代了大衫的地位,成为礼服。

然而这套制度后来就废止不用,作为礼服的女装褙子,就此消亡。

当然,直领对襟的第三层衣物,并没有就此消失,至晚明发展出的披风,《三才会图》云:「褙子,即今之披风。」这句话,对,也不对。如果就男装褙子为便服的概念,一路发展而来,确实有可能将褙子与披风画上等号。

女装作为礼服的褙子,随礼制的更动消亡,确实女装褙子消失了。后来披风出现,作为女装便服,这个概念非一路继承而来,而是由男装横移而来。所以女装披风与褙子,不宜贸然划上等号。

唐代与南宋的褙子形象,都各自清晰。但是如何从短小的背子,发展到长垂足的样貌,这期间的纪载,可说是众说纷纭。

而在壁画中,可以看到北宋李守贵墓伎乐图,也有褙子的形象,时间在哲宗绍圣四年(1097年),只是墓中其他形象,还是以穿直领对襟衫子居多,可见在此时,褙子虽有,但不普及。河南省新密市平陌村宋墓壁画,时间在大观二年(1108年),壁画中也褙子的形象。

但是很微妙的是,可能在稍早之前,高承(神宗元丰8年,1085年)《事物纪原‧衣裘带服‧背子》引《实录》云:「秦二世诏衫子上朝服加背子,其制袖短于衫,身与衫齐而大袖。今又长与裙齐,而袖纔宽于衫。」秦二世这时间点当然是穿凿附会,但是其对于背子的外型描述是「袖短于衫,身与衫齐而大袖」。

而书中《冠冕首饰‧半臂》条又提到:「隋大业中、内宫多服半臂,除即长袖也;唐高祖减其袖,谓之半臂,今背子也。江淮之间,或曰绰子,士人竞服。」又将半臂和背子画上等号,那麽,这是要描述,此时的褙子袖短,接近半臂的长度吗?还是女装褙子的发展早于男装?

但是在文献中,褙子确实到了北宋末期,都还有半臂的形象。《萍洲可谈》(北宋宣和元年,1119年)记载:「广州杂俗,妇人强,男子弱,妇人十八九戴乌丝髻,衣皂半臂,谓之游街背子。」有人解读是因为广州地处边陲,风气开放,所以这是当地特有的奇装异服:「对比唐代来说,宋代中原人对封建礼教观念已很重视,但岭南却仍很淡薄,男尊女卑并不明显……这些短袖女装在当时来说,内地人必称之为『奇装异服』的。」[11]

因为同样是宣和年间的事情,《大宋宣和遗事》写道:「宣和六年正月十四日夜……是时底王孙、公子、才子、佳人、男子汉,都是了顶背带头巾,窣地长背子,宽口袴」,这是汴京承的风光,不分男女,此时穿的背子已经明确是「窣地长背子」了,也就是我们说的长垂至足的直领对襟长衣。[12]

所以应该在宣和年间,长背子的形象已经大抵固定,《演繁露》提到:「长背子,古无之,或云出宣政间,然小说载苏文忠襌衣衬朝服,即在宣政之前矣。」苏轼生于仁宗景右3年,卒于宋徽宗建中靖国元年,活动时间主要在神宗、哲宗之间,对照图像资料,《演繁露》说法确实无误。

当然也可能更早,因为朱熹在《朱子家语》中说的:「见说国初之时,至尊常时禁中,常只裹帽著背子,不知是如何?」这个国初不知初到多早,褙子的形象是哪种,则未必一致。

服装的发展不可能一朝一夕就改变,从唐代短小的背子,发展到宋代长垂至足的褙子,应当有个递嬗、替代的过程,以目前比较具体明确资料看来,可能是在哲宗朝开始。

在此大胆猜想,也许这过程中,有两种以上的衣物型态并存的可能,所以在描述背子的时候,必须要多加一些描述,以釐清衣物特徵,如「衣皂半臂,谓之游街背子」、「窣地长背子」,而后长背子完全风行的时候,这种描述就减少了。

至于盘领交襟式,感觉更像是对于文献句读上的歧异。此于出于陆游《老学庵笔记》,其云:

[2] 而这段话到了《宋史》中变成:「其常服,后妃大袖、生色领,长裙,霞帔,玉坠子;背子、生色领皆用绦罗,盖与臣下不异。」因为《文献通考》写著「红罗生色为领」、又「背子用红罗」,于是《宋史》就合併写成「背子、生色领」,但是《宋史》成书在《文献通考》之后,此条出处可能就是《文献通考》而来,而原出处并无生色领这一形制,只是针对领子纹样多做描述。

如《武林旧事》提到公主出嫁时的衣物,有:「真珠大衣、背子」,说的是领子上装饰有珍珠的大袖衫和背子,另外还有「真珠翠领四时衣服」,这裡的「真珠翠领」就同「生色领」一样,是针对衣物领缘的描述。

这种对于领、袖专门描写的文字,在《大明会典》中也有类似的描述(写的是四夷舞士,但是不妨碍分析句子):「青罗生色画衣大袖衫、红生色领袖。.....蓝青生色云肩、红结子。」大袖衫是青罗为主色,上面是绘有生色花卉纹样的;领子、袖子则用红色,上面也有生色花;云肩也是用生色花。因为作为服装,特别是礼服,领缘修饰是极重要的,所以特意描述。

[3] 熊龙峰为建阳地区的书坊主,约生于万曆年间,而熊氏家族在南宋便是以刻书起家。(黄碧玉 《熊龙峰通俗文学出版文化研究》,2011-08-30,高雄:高雄师范大学硕士论文)

[4] 《朱子语类》:因言服制之变:『前辈无著背子者,虽妇人亦无之。士大夫常居,常服纱帽、皂衫、革带,无此则不敢出。背子起殊未久。』或问:『妇人不著背子,则何服?』曰:「大衣。」问:『大衣,非命妇亦可服否?』曰:『可。』」又言:「或曰:『苍梧杂志载「背子」,近年方有,旧时无之。只汗衫袄子上便著公服。女人无背,只是大衣。命妇只有横帔、直帔之异尔。』」

[5] 扬眉剑舞《回到唐朝需要淮备几件衣服?(二)女装篇》有详细考据,此不赘述。

[6] 〈南宋金坛周瑀墓〉,《考古学报》,1997年第1期。

[7] 黄能福等 《服饰中华──中华服饰七千年》,北京:清华大学出版社,2011.9。上文周瑀墓褙子,下文周氏墓袄子、褙子均引自此。

[8] 福建省博物馆编《福州南宋黄昇墓》,北京:文物出版社,1982.3。

[9] 傅伯星《大宋衣冠──图说宋人服饰》,上海:上海古籍出版社,2016.10。

[10] 依次:金 明昌4年(1193年)朱俊少氏对坐图 陕西省甘泉县袁庄村金墓;金明昌6年(1195年)山西省汾阳市东龙关村金代家族墓5号墓;金~元河南禹州市坡街村墓壁画;将乐县光明乡元墓壁画;河南登封王上村元墓壁画。引自徐光冀主编《中国壁画出土全集》,北京:科学出版社,2011。下文壁画亦同出处。

[11] 广州文史──市井风情悟商情 : http://www.gzzxws.gov.cn/qxws/yxws/yxzj/yx1/200906/t20090616_12885.htm

[12] 有版本将「佳人」写做「伎人」,在此根据《新编宣和遗事.前集》宋刻本,用佳人。

还有问答整理组的15位阔爱哒小天使~

部分图源网络,侵删❀